槐安国内春生酒

立泉槐安国内春生酒,花烛堂里夜合欢

三年前,从昆曲《南柯梦》的「入梦」一折看到这句词,莫名亲切,又隐约有些伤感,由此记住了。汤显祖的《南柯记》原著长达四十四出,单独翻阅晦涩难懂,所以我真正了解“南柯一梦”是通过省昆在台北首演时发行的那张 DVD。上下两本五个小时,像歌剧一样,惊艳于刺绣戏服上尽是的花花草草,新生代昆曲名角们对舞和曲的演绎已然炉火纯青。

“槐安国内春生酒”,很多次心中反复,其实我对文字十分敏感,尤其诗词谱曲,总能品出些不一样的感觉。微妙的“意味”稍纵即逝,每次出现都会“意”犹不尽,让我不断想起童年和成长,现实与理想,而最终为什么喜欢戏剧。也许是时候付诸笔墨,把心中所想用文字表达出来。

商丘

我出生于豫东角落,在安徽和山东的南北之间,一个名为商丘的地方,“商代土丘”即是殷商故都,这个名字在我 15 岁去市里读高中之前都十分陌生。它下属的虞城县、利民镇、三里井才是我的故乡,这个县城自称“木兰之乡”,也是我 15 岁时知道的。童年伴随内敛、单纯和循规守矩,但偏偏表现出过多创造性,我喜欢一个人摆弄火药和金属零件,用它们组合想象中的“硬核战车”,不断改型尝试会乐在其中。“蒸汽朋克”之外还有凤凰中文台的历史、文明、政治、战争纪录片和一本本军事、科技杂志,它们共同填充了我六年中学的课外时光。

难能可贵,很早接触过如此庞大的多元信息,但实际上“多元”始终局限于相对枯燥学业的狭窄领域,无法逾越的信息壁垒让乡镇少年普遍缺乏对真实世界的感知,我身边由此发生过一些可悲的事情。记忆深刻的义务教育阶段,整整一个镇的中学里,七年级 9 个班,八年级 6 个班,到九年级仅能剩下 4 个班,真正读高中的 2 个班,考入正经大学的便更加屈指可数。这种荒诞现象,在我成长起来的家乡,至少 8 年前是真实存在的。

每个人“生而不同,独一无二”,不想接触不感兴趣的人和事,但会用诚意来获得尊重,这样由疏渐近又不过分亲昵让我与同僚朋友都能有好关系。回溯以往,小时候跟随真实内心不喜欢流行的综艺和“挂 QQ”之类已经在同龄人中显出理性。自陷感性世界带来决策的果断与独立,大部分时间看起来“平静”其实是内心波澜不流表面。诚实说,看人家三五成群,一些瞬间会偶尔失落,不过我有自己的朋友,是我在选择适合的圈子。“君子之交淡如水”,长久友谊建立在尊重、欣赏、共鸣之上,宁缺毋滥。

小时候经历过两次所谓“感恩教育”,让我开始觉得这个世界“不正常”。第一次是在八年级,我们被集中在大礼堂看邹越的演讲视频,他提到父母付出、老师培育和其它十分有感染力的话题。我认为讲得很不错,但仅此而已,除对极具煽情的语气不适应外没有别的感觉。然而环顾四周却发现真的哭成一片,当时不理解他们为什么会如此情绪化,后来知道,是青春期天然的个性萌芽被“蓄意的心理攻势”迎面击溃。只是对我无效,因为我是非常“循规守矩”的“乖孩子”和“好学生”,基于羞愧的指责自然不起作用。不过,花样年华缺失的多彩个性在我之后的经历中却成为众多遗憾的根源所在。

邹们用这种方式在城市周边的中小学巡演卖书,但是除去“齐哭”表象外并没有实际作用,现场哭得最“痛苦”的“坏孩子”之后依然是“坏孩子”,不会有实质改变。性格、理念是在生长环境的潜移默化中形成,需要改变身当作则的成年人,而非只让小孩子“感动”。

东方“政治正确”倾向滥用“感恩”,把功利行为描述为“无私奉献”让处在单纯期的人“感动”。可能有人看到这些场面会得到心理满足,我则觉得适得其反,当小孩子长大回过神来发现曾被人像耍猴一样愚弄,会激起更多反感。

碰撞

我并非讨厌“机械”,记得填报志愿那天坚定自信的把“机械工程及自动化”作为第一志愿,没有丝毫犹豫,可短短两年就开始意识到,心中“所期待的”与实际“所学的”乃至“谋生所需的”并不是一回事。小时候拆过很多回力车、电动车、压气枪之类的玩具,我好奇它们的运动机制,尝试从碎片获得灵感再组装出想要的东西。这是我喜欢的“机械”,感知真实物体而非刻板的纸面力学计算和工程绘图,所以注定离开。

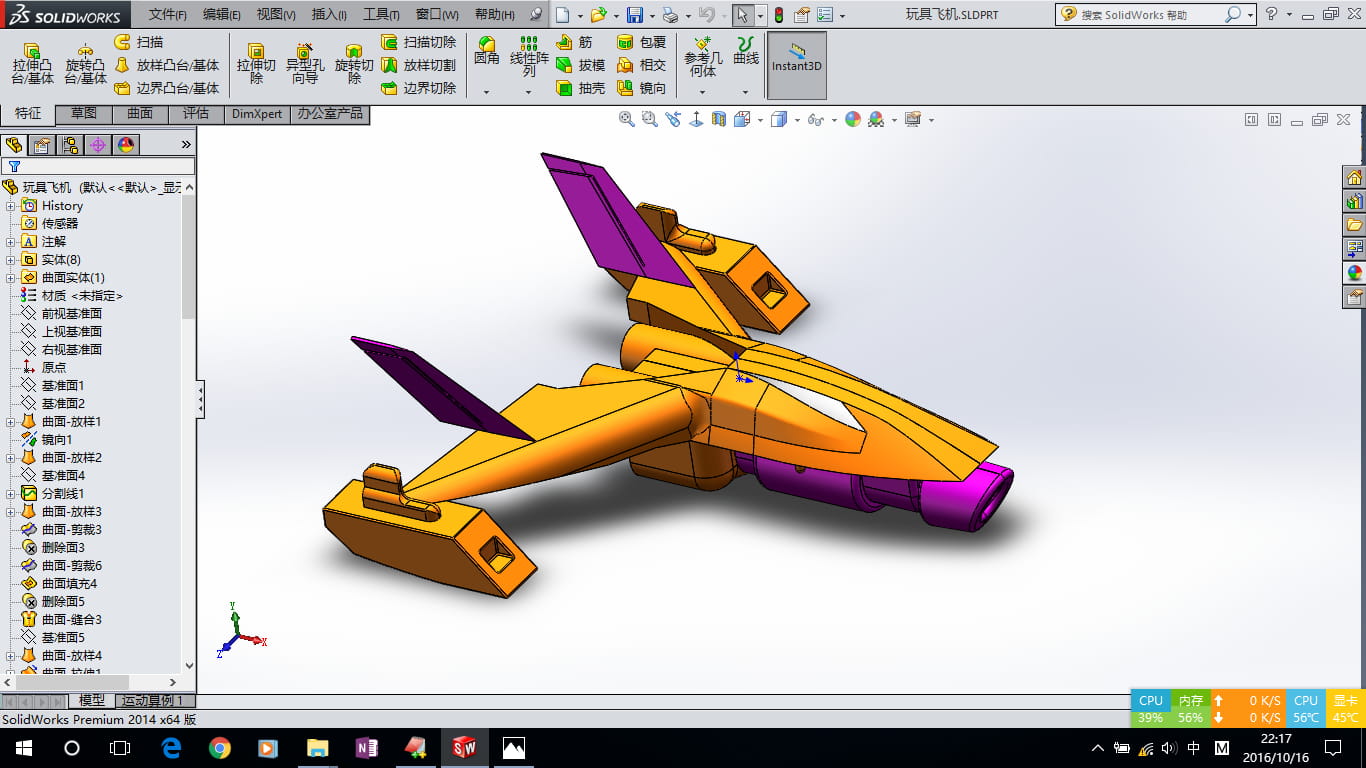

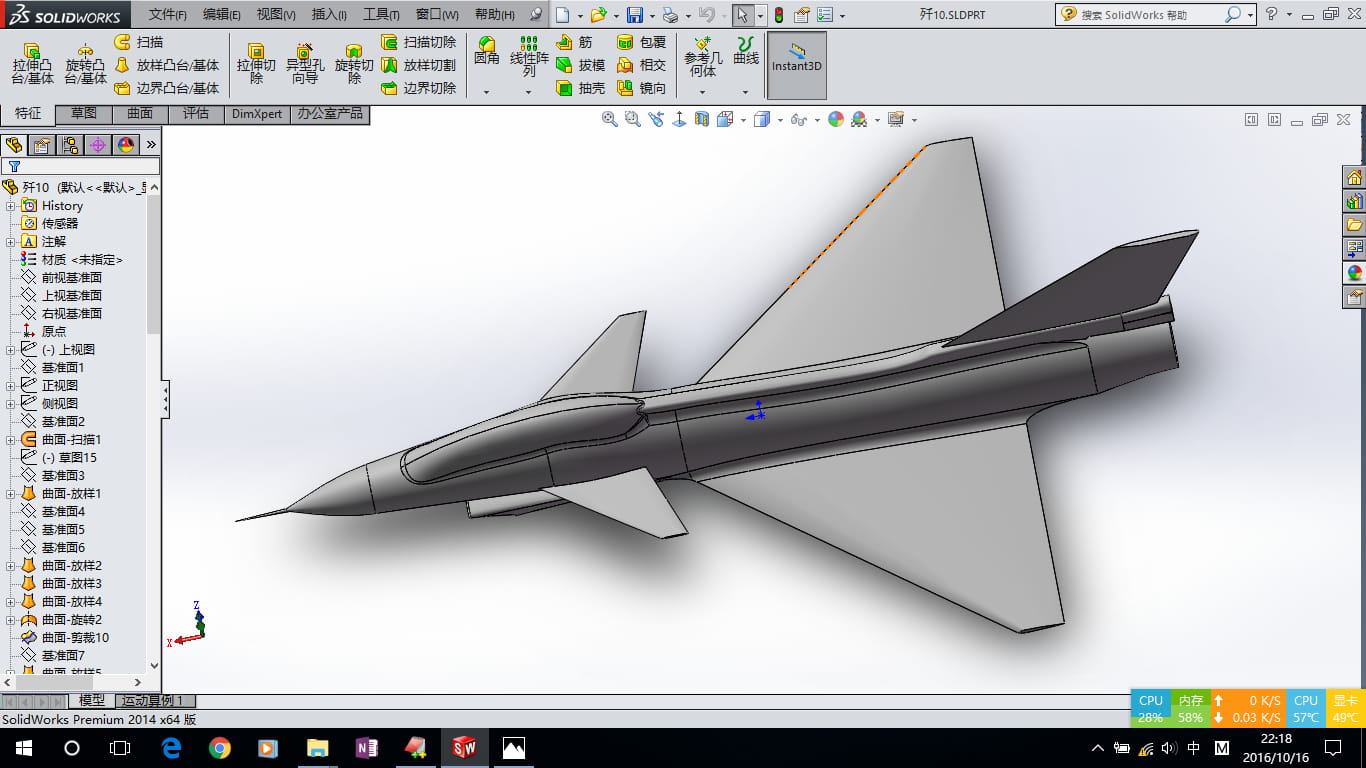

曾有一段时间痴迷一款名为 Solidworks 的工业三维绘图软件,我疯狂学习它的一切,只因为可以把心中所想的物体呈现出来。

画出的第一个由多种零件组成的装配体模型

小时候拼凑的“火炮机车”

想象中的飞行器

宿舍台灯

歼-6

歼-10

后来转向开放、活跃的 Coding,没有那么多条条框框,通过编码以全新视角看待世界运行。但我依然喜欢“机械”,喜欢《超级工厂》之类的工业纪录片和动力十足的喷气机。少有事情非黑即白,只有小孩子会以偏概全。

自由访问世界互联网,我看到很多信息,“好的”和“不好的”,不一定需要确认来源,我相信一些事情真实发生过。它们在挑战我的价值观,怀疑自己某些固执是否已经不合时宜,魔幻现实在和理想世界激烈碰撞。其实看过太多消极会变得坦荡,学着立足现实改变自己。过去的经历会修正轨迹,作为新的行为依据以新方式对待新事情,能感觉到自己和两年前大不相同,两年前又和它的两年前大不相同,所以 "it works well"。

有时觉得与大众渐行渐远,难以对流行话题产生兴趣,举一个例子。去年《我不是药神》把很多人感动得稀里哗啦,但我很久前就在一些“非主流”文章中看到过对医保乱象的评论,只不过当年这些是被归为“别有用心”而限制公共讨论。长久存在的问题,去年一部电影上映一夜之间所有人都开始表现出同情和关心,当然是好现象,只是有点“怪”。让我忍不住去想,它能通过上映审查只是因为已经把相关药品纳入医保,才会放宽言论,隐约看到木偶背后的提线身影。经历很多类似事情,无形之手的轮廓和意图逐渐清晰,便不想被人像用激光笔逗猫一样“挑逗”。翻手为云覆手为雨,灯光往哪里指人群就向哪里扑。

并非“不闻窗外事”,我习惯一边竖起耳朵听窗外动静一边伏案整理手头琐事。知道在“前青春时代”错过很多难以弥补的事情,每次想起会伤感,但过去已经过去,只应该留在回忆里。

逃离

“逃离”是一个比喻,一处令人失望便在别处寻找新寄托,工作之外,科技、电子、运动、摄影、模型、博客、戏曲是自然而生的消遣。很多人在知道我喜欢戏曲时会惊讶,我理解,也清楚中国戏曲在年轻人心中的形象,所以并不想说服别人,仅是描述与戏曲的渊源。

中原乡镇经常有“会”,不是外地的“庙会”,没有“庙”,是“集”,吸引十里八村聚到一处名曰“赶会”,通常持续两周。记忆里“赶会”必然伴随“看戏”,一个大剧团在集市搭起高台,他/她们在上面吹拉弹唱,小孩子在戏台下奔跑嬉戏挥霍一元五元的零花钱,十分热闹。这样的情景每年都有几次,但真正坐台下看戏的一直是自带板凳髦耄老年。小孩子乱窜玩闹,主妇忙着买些家居布料,男人们则更愿意扎进旁边盛情揽客的“歌舞棚”里。我小时候玩心重,四处寻觅玩具摊上的新东西,不时停止脚步朝台上望去,看到穿着花花绿绿的演员,脸上涂满五颜六色的油脂,发出高亢合辙的腔调,旁边是吹笙拉弦的乐队。我觉得大段流水很好听,其实不懂戏词。

曾经以为所有戏都是这个旋律,长大知道我看到的只是源自河南的豫剧,且只是鲁豫交界处的豫东调。这片土地流传的大剧种还有四个,小剧种多达百个。

偶然在央视 2016 年发掘民间剧团的《一鸣惊人》里看到过家乡的县城豫剧团,与记忆中场景有几分相似,但舞台太小,人群不多,小时候是附近几个乡的人挤在一起。不过台下依然是“那样的面孔”,老态龙钟,这些年在空心乡镇已经很少能见到年轻人。

接触乡间剧团让我逐渐不抵触戏曲,慢慢听懂戏词,看懂剧情,然后越来越失望。豫剧的浑厚唱腔和激壮旋律很好听,但多数戏词剧情不敢恭维。其实情有可原,主要受众是上个世代的庄稼人自然流行白话戏词和老套剧情,名角也多以唱腔闻名很少顾及身段表演。

常觉得豫剧难登殿堂与部分演员自身艺术水平太低有直接关系,其有时守着某些旧东西不放使人哭笑不得,尤其面向大众的电视台,明明有海量经典但偏要唱“刘大哥讲话理太偏”之类,我看着会尴尬。这些放在民众文化不足的几十年前或许契合,实际上那个年代的豫剧真的风靡一时。但二十一世纪的文艺青年们需要的是“文艺”二字,想吸引他们,以豫剧风格很难。还有些奇葩新编戏,边煽情边歌功颂德看得人直起“鸡皮疙瘩”,感觉唱一辈子戏的人怎么会排出这种东西。所以我对豫剧衰落并不奇怪,只是惋惜被雪藏的经典剧目们。

很长一段时间我都不喜欢“旦”,也与小时候看过的豫剧太过粗犷有关,她们很少能表现出闺阁女子的含蓄和温柔,主要是词,如果加以修饰会好很多。豫剧流派璀璨的唱腔是精华,近年后起之秀的青年演员涌出不少,不过以它的风格能否生存到下个世代我不甚乐观。

昆曲

2009 年机缘之下我第一次在电视上看到昆曲,恰恰是《牡丹亭》最经典曲牌里的【皂罗袍】和【好姐姐】,瞬间被这个古老剧种吸引,才知道原来戏剧唱词可以如此优雅。

【皂罗袍】 原来姹紫嫣红开遍 似这般都付与断井颓垣 良辰美景奈何天 便赏心乐事谁家院 朝飞暮卷,云霞翠轩 雨丝风片,烟波画船 锦屏人忒看的韶光浅

【好姐姐】 遍青山啼红了杜鹃 荼蘼外烟丝醉软 那牡丹虽好,春归怎占的先 闲凝眄,生生燕语明如剪 听呖呖莺声溜的圆

这是 400 年前汤显祖写下的词,描写 16 岁的杜丽娘第一次走进自家花园,面对满园春色和莺歌燕舞,想起备受压抑的青春,黯然伤神,是「游园」。而后在梦中与书生柳梦梅相遇,一见倾心,相向缠绵,是「惊梦」。

【山桃红】 则为你如花美眷,似水流年 是答儿闲寻遍,在幽闺自怜 转过这芍药栏前,紧靠着湖山石边 和你把领扣松,衣带宽 袖梢儿揾着牙儿苫也 则待忍耐温存一晌眠 是哪处曾相见 相看俨然,早难道好处相逢无一言

昏昏沉沉,一朝梦醒,发觉柳生和羞涩温存皆为梦中虚幻,扶醉而归。当再次面对满园桃李艳枝,愈加伤神向往梦里幽情,是「寻梦」。

【懒画眉】 最撩人春色是今年 少甚么低就高来粉画垣 原来春心无处不飞悬 是睡荼蘼抓住裙衩线 恰便是花似人心向好处牵

【江儿水】 偶然间心似缱,在梅树边 似这等花花草草由人恋 生生死死随人愿 便酸酸楚楚无人怨 待打拼香魂一片,阴雨梅天 守的个梅根相见

懵懂少女为情而伤,寻来寻去再无法找到梦中柳郎,整日郁郁寡欢。16 岁的杜丽娘终究无法压抑心中的炽热情感,“但愿月落重生,灯再红”,她怀着对下世相见的殷切期待,美好的杜丽娘就这样死去了,是「离魂」。

【集贤宾】 海天悠,问冰蟾何处涌 看玉杵秋空 凭谁窃药把嫦娥奉 甚西风,吹梦无踪 人去难逢,须不是神挑鬼弄 在眉峰 心坎里别是一般疼痛

后来岭南书生柳梦梅拾得画像,痴痴感叹,日夜呼唤的声音穿过冥界,游魂丽娘终于又见到生前梦中的柳郎,真真切切。

俺不为度仙香空散花 也不为读书声闲濡蜡

柳生问道:

是何处仙子?

丽娘答:

你也曾随蝶梦迷花下 俺因此上弄莺簧赴柳衙

单雯和施夏明,图源 @枕霞旧友925

是「幽媾」。

【宜春令】 斜阳外,芳香涯 再无人有伶仃的爹妈 奴年二八,没包弹风藏叶里花 为春归惹动嗟呀 瞥见你风神俊雅 无他,待和你剪烛临风 西窗闲话

她惊人艳,绝世佳 闪一笑风流银蜡 月明如乍,问今夕何年星汉槎 金钗客寒夜来家 玉天仙人间下榻 知她,知她是甚宅眷的孩儿 这迎门调法

【耍鲍老】 幽谷寒涯,你为俺催花连夜发 俺全然未嫁,你个中知察 拘惜的好人家 牡丹亭,娇恰恰 湖山畔,羞答答 读书窗,淅喇喇 良夜省陪茶 清风明月知无价

“清风明月知无价”,当我看到这些词的时候,听到闺门旦和着竹笛声一个字一个字吟唱出来的时候,真的感受到那位中国剧作家 400 年前赋藏在文字中的“意”,风花雪月和儿女情长皆在词中,读一遍即知“意”为何物。回首《牡丹亭》开篇题记,“情不知所起,一往而深也…”

【滴滴金】 俺惊魂化,睡醒时凉月些些 陡地荣华,敢则是梦中巫峡 亏煞你 走花阴不害些儿怕,点苍苔不溜些儿滑 背萱亲不受些儿吓,认书生不着些儿差 你看斗儿斜,花儿亚 如此夜深花睡罢 笑咖咖,吟哈哈 风月无加 把她艳软香娇做意儿耍 下的亏她,便亏她则半霎

除去标志性的词,昆曲旋律并不像北方戏那样豪放,而是实在的婉约派,所以不需要京胡、板胡这种尖锐乐器,竹笛笙箫即足矣。不同的曲牌、不紧不慢的水磨腔称之为“声断气不断”,像毛笔书法一样自如洒脱。初接触昆曲可能难以适应缓慢的节奏,比京剧“摇板”还慢,不如顺畅的“流水段”轻松,但其实循序渐进便会由衷知道为什么只有昆曲被归为雅部,流行更广的京、越、豫、粤、评都只属花部之列。曲境温婉,心平气和才能欣赏,是她独特的魅力之一。

“唱”之外的“演”,昆曲对舞美的执着也胜于其它剧种。经典如《牡丹亭》,闺门旦和小生在昆笛伴奏下翩翩起舞、浅吟低唱,举手投足间用眼神和水袖表达细腻的情感波动,看起来像歌剧,特别注重身段细节。尤其旦角,省昆当家花旦们的一颦一簇是极美的,这里的“美”不仅是“漂亮”,“漂亮”只能描述外表,而“美”则是由内至外的气质,是优雅古典的东方仪态。

单雯和她的老师张继青

引申出戏曲衰落的另一个原因,演员,不是所有人都可以演好杜丽娘和柳梦梅。演戏不是拍电影,不能一个镜头重复好多遍直到导演满意为止,这种舞台艺术不允许重试,登台后一部戏几十分钟乃至几个小时要从头到尾完整演出来,所以顶级戏曲演员才能称“角”。现在科班之外梨园界依然按师徒方式传承,“角”们行事沉稳不至于像娱乐圈般混乱,尚能在娱乐至上的时代为艺术留下一小片相对净土。

其实说到衰落,我近年看到的情况,似乎只有一些南方戏在复兴。北方京剧靠“国粹”扶持仅是维持现有规模,而昆曲这个小众几百年的“百戏之祖”,却在一个崇尚“快餐”消费的时代正以独特魅力让越来越多年轻人慢下脚步,去倾听文字和古典声乐的交响,感受中国最传统的美学。

我对其它剧种的评价可能刻薄,但是“曾经沧海难为水”,一旦接触过更好的,回首相望,过去推崇备至的碧玉也满是瑕疵。李敖曾用胡琴和小提琴描述这种落差,胡琴可以拉出好旋律,但共鸣腔太小,听过小提琴后会觉得它的声音“刺耳”,是之前从未感觉到的音色“尖锐”,再去听大提琴又会不一样。我既喜欢胡琴也喜欢小提琴,只是知道在哪些方面哪个更好。我能看到大部分剧种的闪光点,除所谓“华阴老腔”之类,最近好像流行“乡土文化”,越土越有市场,放着中文艺术精华不去支持而把土掉渣的乡间野调推向大众,一定是哪里有问题。缺乏年轻受众的“文化”无法长久,很快会在时代洪流中消亡。

关于雅俗,“艺术不分高低”是另一个“政治正确”,雅和俗的分界线并不模糊,如昆曲和二人转,谁可以说它们是同等艺术。只不过各有生存土壤,没有人会傻到给乡土村夫吟唱风花雪月的文言词,士大夫也不屑沉浸在粗鲁的腔调里。阳春白雪和下里巴人从来是平行存在,各取所需而已。

尾声

有时觉得可惜,看到流行文化越来越粗俗浅薄,味如嚼蜡,而年轻人趋之若鹜,太容易被快销品引导。文明需要沉淀,以中文为母语的人本应该能看到昆曲这样的传世瑰宝,很可惜。

附上一段我最喜欢的曲牌之一【万年欢】,在《牡丹亭·惊梦》里描述杜丽娘第一次在梦中见到柳梦梅。“行来春色三分雨,睡去巫山一片云”,作为引子,昆曲的风花雪月大概如此。