桃李不言,下自成蹊

立泉久违的碎念,用博文直面内心是持续多年的习惯,每隔一段时间记录下经过的轨迹,依然未完待续。

我与浙昆的故事起始于 2020 年 9 月在杭州剧院的《十五贯》和《牡丹亭》,因北昆和省昆爱上昆曲后第一次知道杭州有一个昆剧团,第二年随着可变剧场拉开帷幕,命运的齿轮开始转动。

从 2021 年 1 月开幕到 2024 年 5 月的最后一场,这个小舞台我从未缺席过,周末坐在台下看新生代演员们咿咿呀呀演绎爱恨情仇,近距离的戏妆油彩让现实与戏剧的边界变得模糊。昆曲独特的文词、旋律在小空间里渲染出或喜或悲的故事,我喜欢沉浸其中的感觉,这些生面孔也在逐渐变得熟悉,乃至后期形成默契每隔不久像约定的朋友一样如期出现。

但我与传统印象中的“戏迷”不同,理工背景迁徙到杭州一头沉入戏剧,具有人文感性的同时并未失去自然理性,既熟悉信息传播所依托的互联网原理又对人群心理颇为敏感,所以当我觉得自己喜欢的戏剧应该被更多人看到并真心去做时必定走出一条与众不同的路线。

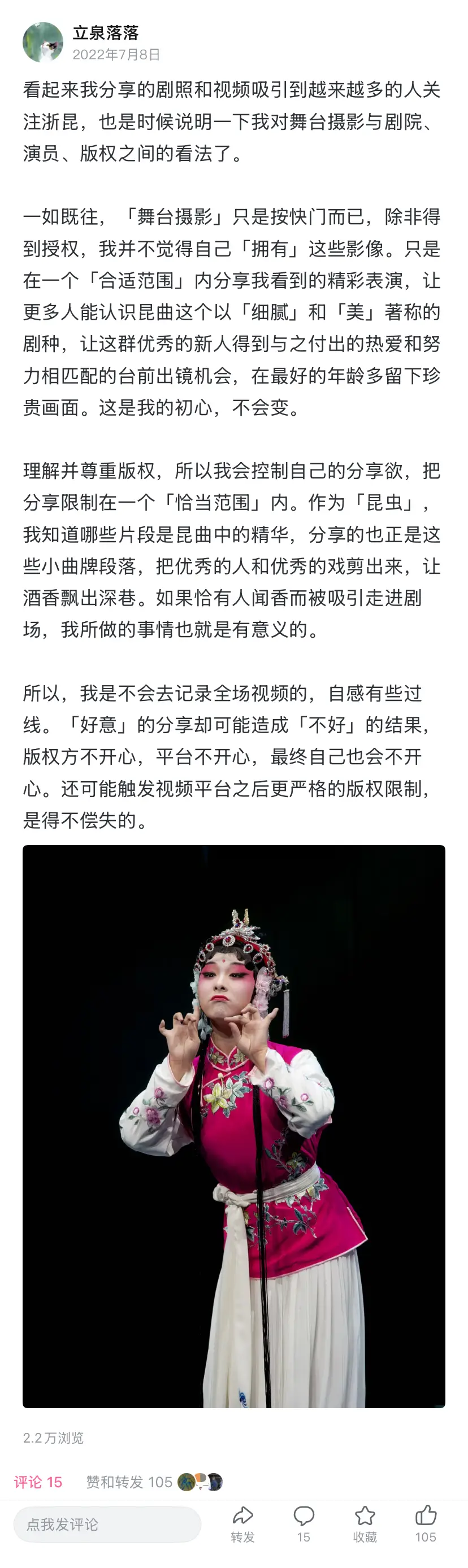

原则其实是简单的“真情实感”和“原汁原味”,我喜欢戏剧和这群新生代,每次是带着期待走进剧场用相机记录下戏曲故事中的光影瞬间和精彩片段,演出结束后写出自己的真实想法与剧照一起发到微博,再整理视频片段配好封面、字幕发到哔哩哔哩。他/她们风华正茂所以从 RAW 导出的照片只需略微修饰保留戏妆的色彩细节,视频是原汁原味的曲牌唱段,标题则是规整的“演员、剧种、剧目、曲牌、剧团”格式,这样一场接一场。

慢慢感觉到人群在周围聚集,小剧场排起长队,认识的朋友也多了起来,哔哩哔哩的「代」字辈合集播放量从 10 万、20 万、50 万到现在接近 70 万,在快节奏时代里以年轻人为主的视频平台上新人演员能达到这些数字,让我觉得尤其欣慰。它证明一件事,曲调缓慢优雅的昆曲从未过时,戏曲也有蓬勃活力,年轻人并非只喜欢短视频的戏腔混剪,而是没有机会看到用心整理的戏曲精华。

置顶推文阐明“分享”与“版权”的界限。

而且,相比不着重点的多而杂我倾向宁缺毋滥的少而精,发布的每个视频都是自己真正喜欢会反复回顾的,从心里希望它们不是过眼云烟能够在未来几十年持续流传下去。

我喜欢这个评价,或许这正是内心深处所预期的最精准评价,坦诚的“开源”与“分享”不会过时😊。

起伏

没有看过五年间具体的流量图表,从感觉而言,2021 年起步,2023 年和 2024 上半年达到顶峰,然后随着可变剧场结束逐渐回落趋于平稳,是和其它流行事物一样的上升、高峰再回落、平稳的曲线。

有段时间我真的认为可变剧场是浙昆的“兰苑”,舞台效果和看剧氛围都不落下风,但遗憾没有持续下去。只从观众角度,继任的非遗馆相比之下其实是一种退步,位置偏僻,开放式古戏台人头涌动沉浸感不足,表演厅虽然舞台更大但与观众的距离变远了,取代幕布的 LED 背景和灯光、音响均不如杭州大剧院里专业的可变剧场。

此外,与场馆变更同期发生的另一件事则让我开始察觉一些与先前预期的落差。现实中小众戏曲难以吸引长期参与的优质志愿者,换言之长期依附剧团的人碌碌平庸并不奇怪,当有人利用获得的小权力排除异己的时候现实会比舞台上的戏剧更戏剧化。虽然荒诞,但这是我那段时间从公开渠道申请摄影证多个名额总被排除在外的原因,感觉到来自几个人的偏见、敌视和私下动作,即使后来事情解决,在我的耳闻中并没有风平浪静。我不在意背后“三人成虎”,没有根据的流言蜚语在公共可见的事实面前弱不禁风,不过被狐假虎势不断重复总会有影响,所以我觉得也不必投鼠忌器,真实发生过的事情真实记录下来即可。以边缘视角几次接触深感一些群体言行举止和心智内涵均与“艺术”相去甚远,市侩、投机却能占据生态位为座上宾登堂入室。我的乐观理解是工具属性,各取所需,只是若不约束会以一己之力消耗路人对整个圈层的好感度。陌生人因文雅昆曲走到一起从零开始构建社区氛围,这些好感度来之不易,乘风起而迟钝至不知因何兴的人无为便是贡献,否则只会起反作用,将纯净的戏剧艺术拉至下里巴人境地。

久经沉寂的体制内非市场化剧团对市场敏感度不高,复苏之初、理清脉络之前难免有举动偏离本意,而我性格使然除熟悉的新人演员外从不接触“圈子”,双向奔赴的“后知后觉”,磨合是必经之路。一年前的意外插曲算作一次有趣经历,妥善解决后它让我重新审视内心初衷,相比集体其实更在意不平凡的演员个体。新生代崛起对剧团是一个机会,爱屋及乌,但本质上我关注的一直是自己真正感兴趣的部分,戏剧与友谊交织,遵循本心做好喜欢的事情。

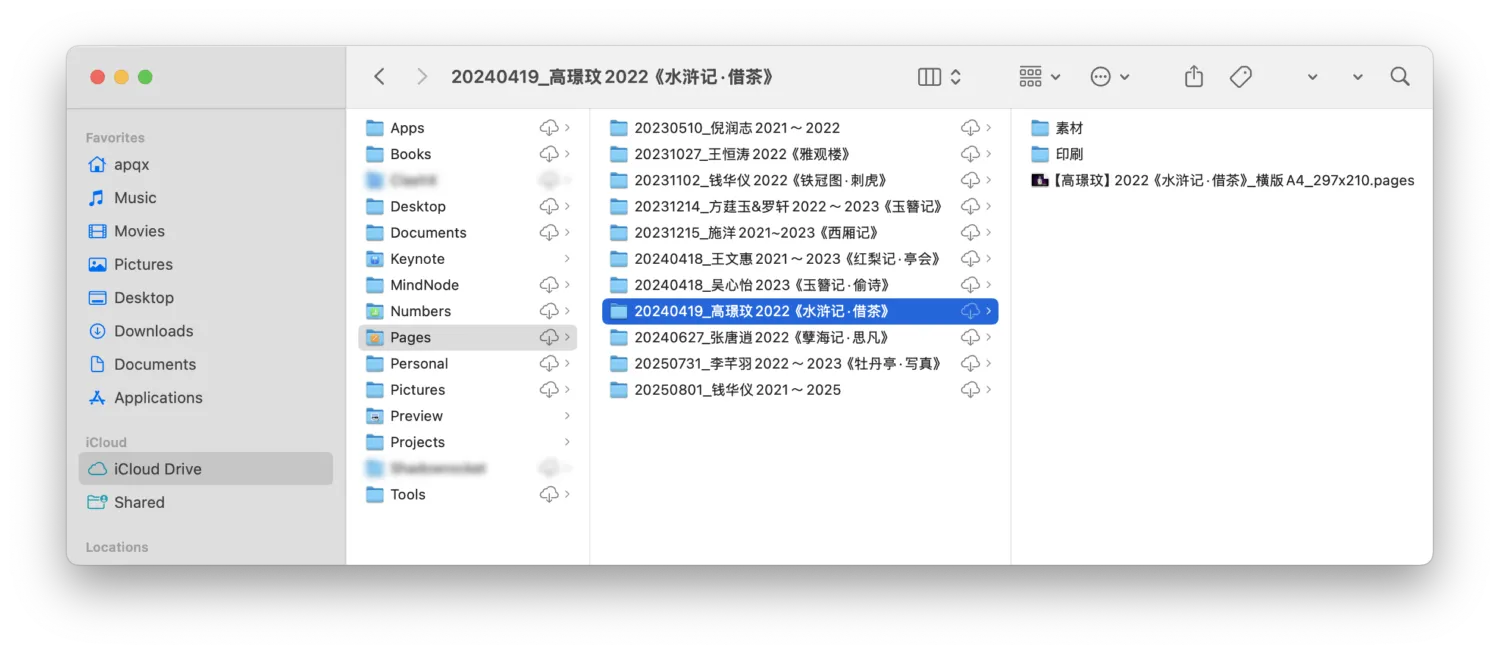

如杭

尝试把过去积累的照片整理成册,印制出来比电子版埋在磁盘里更有纪念意义,可变小剧场的 4 年并不平凡,对我和她/他们都是如此。作礼物的单人相册已经完成过半,明年可能会着手重组、合订为一本正式出版物,使用更高的设计和印刷标准,就叫《如杭》吧,我很期待它的面世。

可变剧场之后好像非遗馆也要成为过去式,期望浙昆能找到新的小剧场,像南京兰苑一样持续下去在杭州慢慢培养昆曲观众群,风华“万”“代”,未来很长。桃树李树不会说话,但花朵清香、果实可口,人们自然会去摘取在树下踩出一条路来,这是兰苑证明过的事情。